フリークショー / Freak show

海外の見世物小屋

かつて世界中で人々を魅了し、そして物議を醸した「フリークショー」。巨人や小人、珍しい病を抱えた人々から、異国の文化や民族まで──「普通」とは異なる存在は、大衆の好奇心を刺激し、サーカスや博覧会、博物館の舞台で喝采を浴びました。そこには搾取と差別の影が濃く落ちる一方で、出演者がスターとして名声や富を手にする場面もあり、矛盾に満ちた歴史が刻まれています。やがて科学の進歩や人権意識の高まりによって衰退しましたが、その美学や演出は映画やプロレス、サブカルチャーに姿を変えて今なお息づいています。フリークショーの歴史をたどることは、私たちが「異形」をどう見つめ、どう消費してきたのかを問い直す旅でもあるのです。

概要

フリークショーとは、“自然の畸形(freaks of nature)”と呼ばれる生物学的な希少性を見世物として扱うショーのことである。サイドショーとも呼ばれ、日本における「見世物」に相当する。サーカスとは区別されるが、多くの場合サーカスの隣で興行されるため、この名がついた。

フリークショーで舞台に立つのは、観客に強烈な印象や衝撃を与える存在である。たとえば、巨人や小人、両性具有の人、珍しい病を抱える人、全身に入れ墨を施した人やピアスを施した人などだ。また、火を食べたり吹いたり、口に剣を突き立てるといった奇怪なパフォーマンスを行う人々も登場し、観客を魅了した。

フリークショーと日本の「見世物」は、いずれも人々の「怖いもの見たさ」や「珍しいものを見たい」という欲望を基盤に成立した大衆娯楽であり、異形や奇異を強調する点で共通している。

ただし、日本の見世物小屋では「ろくろ首」や「人魚のミイラ」といった虚構的な存在や、蛇女・化け物といった妖怪伝承に基づく演出が中心であり、縁日や祭礼に結びついて展開したという特色がある。

つまり、両者は「異形を娯楽化する」という点で似ているが、フリークショーが近代的なショービジネスとして医学的・生物学的な“実在の身体”を商品化したのに対し、日本の見世物は宗教や民俗信仰と深く関わり、幻想性や虚構性を重視した点に違いがある。

重要ポイント

- 物学的な希少性を見世物として扱うショーのこと

- 共通点は「異形や奇異を見世物として商品化した大衆娯楽」

- 違いは「日本=宗教・妖怪・虚構性の強い民俗的見世物」「欧米=医学的身体を前提にした近代的ショービジネス」

フリークショーやサイドショーに出演した人物

歴史

起源と古代の位置づけ

人類の歴史において、奇形の身体、すなわち「フリークス」は常に人々の関心を集めてきた。

紀元前2800年のバビロニアの遺物には、奇形を予兆や占いに利用していた記録が残されている。生まれた子どもの身体のどの部位に、どのような奇形があるかによって、未来を占っていたという。古代エジプトでは、小人の神ベスや双頭の神アヌビスなど、特異な身体を持つ神々が崇拝され、奇形は神聖視されていたことがわかる。

一方、古代ギリシアでは、都市によって態度が異なった。スパルタのように奇形や不具を迫害した例がある一方で、両性具有は人間の原初的な姿とみなされ、神として敬われた。プラトンの『饗宴』にも、両性具有の神が二つに分かれたことで男女が誕生したとする逸話が語られている。

しかし、キリスト教が勃興すると状況は一変する。中世ヨーロッパでは、奇形の子どもは悪魔の子とされ、迫害や虐殺の対象となった。

ルネサンス期に入ると再び価値観が変わり、フリークスは「珍しき者」として再評価される。天文学者ティコ・ブラーエの業績の多くは、小人の助言者ゼップによるものだったと伝えられている。

また、ヨーロッパの宮廷では、王侯貴族が小人や巨人、せむし、手足の欠損者などを身近に置き、珍奇さを愛でる習慣が広まった。メディチ家には「小人部屋」と呼ばれる空間があり、小人を裸にして性交させ、その様子をのぞき見る娯楽が行われていたという記録も残る。さらに、バイエルン王ルートヴィヒ2世は狂人を集め、スウェーデン王アドルフ・フレデリックは手足を欠いた愛人たちを集めてハーレムを作ったと伝えられている。

このような需要に応えるため、子どもを誘拐し、意図的に奇形化して売り物にする流浪の民が存在した。彼らは「デシカノス」と呼ばれ、のちにヴィクトル・ユゴーが小説『笑う男』の中で「コンプラチコス」として描いている。

近代のフリークショーと商業化

16世紀半ばごろ、フリークショーはイギリスにおいて大衆娯楽の一つとして定着し始めた。身体的な畸形をもつ人々が、人々の好奇心や娯楽の対象として舞台に立ち、観客は彼らをひと目見るために集まった。

初期のフリークショーで特に有名だったのが、イタリア・ジェノヴァ出身のシャム双生児、ラザロとジョアンネ・バプティスタ・コリドー兄弟である。彼らはチャールズ1世の処刑裁判が行われた時期のショーに出演し、大きな話題を呼んだ。

兄のラザロは端正な顔立ちのごく普通の青年だったが、その胸には弟ジョアンネが寄生するように結合していた。ジョアンネは言葉を発することができず、目は閉じたまま、口は開きっぱなしの状態であったという。ショーが終わると、ラザロは人々の過度な視線を避けるため、外套で弟の身体を覆い隠したと伝えられている。

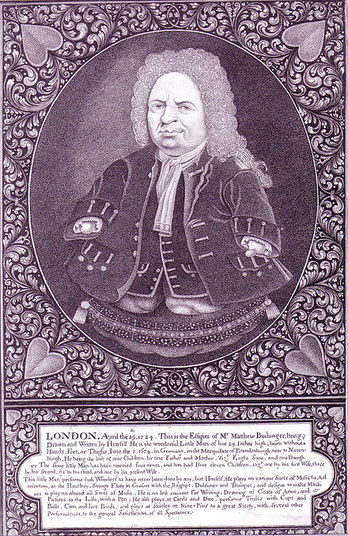

見世物小屋はおもに、居酒屋や遊園地などで開催されて人気を博した。18世紀のイギリスでは、腕がなく、短い足の小人のマティアス・ブヒンガーがマジックショーやミュージカルなどで驚くべき才能を発揮して人気者となった。

フリークショーの黄金時代

18世紀から19世紀にかけて、近代の到来とともにフリークスは再び脚光を浴び、今度は本格的に「娯楽」として一般の人々の関心を集めるようになった。たとえば、オランダのヤン・ブルはアムステルダムに「ハウス・オブ・モンスターズ」と呼ばれる施設を開設し、多くのフリークスを集めて見世物とした。

19世紀に入ると、特にイギリスとアメリカでフリークショーは爆発的な人気を得て、やがて商業的に成功を収める一大娯楽産業へと成長していく。

1840年から1940年までが「フリークショーの黄金時代」とされ、この時期には身体的あるいは精神的に特異な人々や、奇怪なパフォーマンスを披露する芸人たちが数多く登場した。

奇人見世物の魅力は、やがて遊園地、サーカス、ダイム博物館、ヴォードヴィルといった多様な大衆娯楽の普及を後押しした。特にアメリカでは、労働時間の短縮と収入の増加によって余暇を楽しむ余裕を得た中産階級が拡大し、初期の遊園地産業が急速に発展していった。

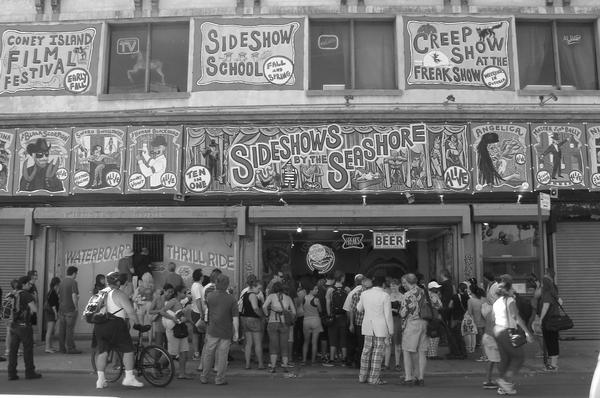

その代表例が、19世紀末から20世紀初頭にかけて「大衆娯楽の殿堂」として栄えたニューヨークのコニーアイランドである。そこではローラーコースターや観覧車と並び、フリークショーの小屋が観客を集め、家族連れから労働者まで幅広い人々が「異形」を目にする場となった。

小頭症の人々は進化途中の人類として

興行主たちは、あらゆる種類のフリークスを舞台に立たせた。非白人や身体障害のある人々は、しばしば「未知の人種」や「異文化の存在」として紹介され、観客の目を引く宣伝材料として利用された。

その中でも小頭症の人々は、頭の先端がとがり小柄で知的発達に遅れがあることから、類人猿と人間の中間に位置すると考えられた「ミッシング・リンク」の象徴とされた。彼らは絶滅した人種の「先祖返り」として見世物にされることもあり、代表例として映画『フリークス』(1932)に登場するシュリッツが知られている。彼らは「ピンヘッド」と呼ばれ、大衆の好奇心を強くかき立てた。

一方、体格が整い健康的な小人は「高尚な人物」として扱われ、逆に頭や手足の比率が不釣り合いな小人は「エキゾチック」として演出された。また、四肢を欠いた身体障害者は「蛇人間」や「オットセイ人間」といった“動物人間”として紹介され、観客に衝撃を与えた。

フリークショーの宣伝戦略

フリークショーは、主に四つの方法によって制作・宣伝された。

第一に、口頭での宣伝や講義である。ショーマンや「教授」と呼ばれる解説者が登場し、観客に向けてフリークと呼ばれる人々を紹介し、物語性を添えて展示を演出した。

第二に、印刷物による広告である。長文のパンフレットやビラ、新聞広告が広く用いられ、観客を呼び込む役割を果たした。

第三に、舞台演出そのものの工夫である。衣装や振り付け、演技、展示空間が綿密に設計され、各出演者の「異常」とされた特徴をより際立たせるよう構成された。

そして第四に、観客が持ち帰るための記念品としての印刷物や写真が用意された。そこには出演者の集合図や肖像が描かれ、興行主による売り込みの口上、解説者の脚色された物語、さらには教授による誇張された説明が添えられることも多かった。展示内容が医師によって「認証」されることもあり、当時の人々には理解しがたい医学用語があえて使われたことで、ショーに学術的な信憑性が付与された。

こうして形成されたフリークショー文化は、単なる娯楽を超え、性別や人種、性的逸脱、民族性、障害といった差異に対する社会的なまなざしを固定化し、特定の思考様式を「当然のもの」として人々に刷り込む役割を果たした。

現代への影響

フリークショーはこうして、単なる奇異な見世物にとどまらず、近代的な遊園地文化の重要な要素となったのである。

やがてフリークショーの影響は、20世紀以降のアメリカ娯楽産業へと広がっていく。映画の世界では、1932年の名作ホラー映画『フリークス』がその象徴であり、異形を描くことで観客に恐怖と共感を同時に呼び起こした。また、虚構と演出を交えて観客を熱狂させたフリークショーのスタイルは、後のプロレス文化に強く受け継がれている。さらに、ホラー映画やサブカルチャーにおける「モンスター」像にも影響を与え、アメリカ的エンターテインメントの想像力を豊かに刺激し続けた。

しかし、利益を優先するあまり、やがてショーには「作り物の畸形」や「虚構の演目」が増えていく。こうしたフェイクは当初こそ批判も呼んだが、結果的にはアメリカ大衆文化に受け入れられ、プロレスなど後の娯楽形態の源流となったと考えられている。学者たちによれば、真贋を問わずフリークショーはアメリカ文化の形成において欠かせない要素であったという。

人間動物園と人種差別

19世紀後半になると、奇形の人々だけでなく、非西洋圏の民族や人種を「生態的な見世物」として展示する、いわゆる「人間動物園」が広まった。

1870年代以降、アフリカ系黒人やネイティブ・アメリカンなどが公開の対象とされ、その存在は娯楽であると同時に、植民地支配を正当化するためのイデオロギー的装置として機能した。観客にとっては「文明」と「未開」を対比する視覚的な教材であり、人種的序列を強化する役割を担っていたのである。

1906年には、ニューヨーク市のブロンクス動物園で、コンゴ出身のピグミー族の青年オタ・ベンガが動物と同じ檻に入れられて展示された。これは単なる好奇心の対象ではなく、黒人を「自然に近い存在」として矮小化する、露骨な人種差別の表れであった。

こうした人種展示は博覧会でも盛んに行われ、帝国主義の優越性を示す場として利用された。1910年の日英博覧会では、日本の伝統工芸や文化の展示と並んで、台湾のパイワン族や北海道のアイヌ民族が「未開の民」として紹介された。

1914年のオスロでは、80人のアフリカ系住民が「コンゴの村」と名づけられた区画に5か月間生活させられ、当時のノルウェー人口の3分の2にあたる約140万人が彼らを見物したと記録されている。

このように「人間動物園」は、大衆娯楽としての顔を持ちながらも、その背後には植民地主義と人種差別の構造があり、「文明社会が未開を支配する」という図式を可視化する役割を担っていた。

代表的な興行

バーナムのアメリカ博物館

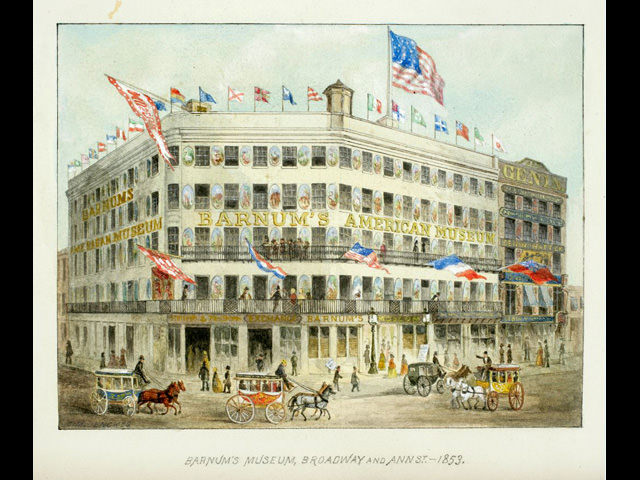

P・T・バーナムは、サーカスを設立したことで知られる世界的に有名な興行師であり、「近代宣伝の父」とも称される人物である。

しかし、彼が見世物として紹介したフリークスの多くはフェイクであることが知られていた。たとえば「161歳でジョージ・ワシントンの元乳母」という触れ込みで黒人女性ジョイス・ヘスを出演させたが、彼女は実際にはそうした人物ではなかった。さらに「実はジョイス・ヘスは機械仕掛けの人形で、腹話術師が声を当てている」という根も葉もない噂を、バーナム自身が意図的に流布したともいわれる。観客の興味を煽るために、虚実を巧みに織り交ぜたのである。

こうした手法について、バーナムは「私は大衆を欺こうとしているのではない。人々はフェイクであっても楽しんでくれるのだ」と語っている。つまり彼は、倫理的に不適切であることを承知しながらも、観客を楽しませるための「物語づくり」として虚構を利用したのである。

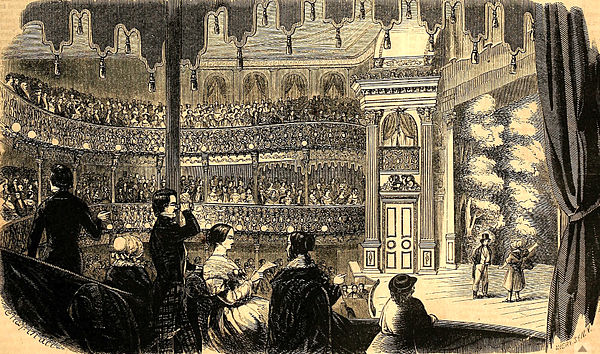

1841年、バーナムはニューヨークに「アメリカ博物館」を設立した。そこでは大女、小人、巨人など、当時「フリークス」とみなされた人々を集め、絶え間ないスケジュールでショーを開催した。この博物館はアメリカで最も人気のある興行の一つとなり、年間で40万人以上を動員したといわれる。劇場の正面には華やかなバナーが掲げられ、外ではバンドが演奏を行い、観客を惹きつけた。

また、バーナムは興行師であると同時に珍品コレクターとしても知られていた。そのため彼の博物館は単なる娯楽の場にとどまらず、展示物に関する講義も行われるなど「学びの場」としての側面も併せ持っていた。観客はチケット一枚で、講義の受講、見世物ショー、動物園の見学、そして「生と死の境界」に触れるような展示まで楽しむことができたのである。

バーナムのショーで最も人気を集めたのは、小人症の「親指トム将軍(General Tom Thumb)」ことチャールズ・ストラットンであった。彼が初めて舞台に立ったのはわずか4歳の時だが、観客には「11歳の少年」として紹介された。

ストラットンは生後6か月で成長が止まり、身長は64センチ、体重は6.8キロにとどまった。だが、厳しいトレーニングと天性の才能によって舞台上で大きな存在感を放ち、やがてバーナム一座の中心的スターとなった。彼はショーでヘラクレスやナポレオンといった歴史的英雄の物まねを披露し、観客を沸かせた。5歳でワインを飲み、7歳で公衆の前で煙草を吸う姿も話題となり、観客の好奇心を刺激した。

1844年から45年にかけて、バーナムは親指トム将軍を伴ってヨーロッパ巡業を行い、その際にはヴィクトリア女王とも謁見し、彼女を大いに楽しませたと伝えられている。

バーナムはストラットンに週給150ドルという高額の報酬を支払っていた。引退後の彼はニューヨークでも最も格式ある地区に住み、ヨットを所有し、高価で美しい服を身にまとうなど、成功者としての生活を送った。

トム・ノーマンとエレファント・マン

バーナムのイギリスにおける相棒ともいえる存在が、ヴィクトリア朝時代の著名な興行師トム・ノーマンであった。彼の巡回興行には、「骸骨女」と呼ばれたエリザ・ジェンキンスや、「風船頭の赤ん坊」、さらに生きたネズミの頭を噛みちぎる女性といった、ノーマン自身が「最も凄惨なもの」と語った演目が含まれていた。

その他にも、ノミの芸、肥満の女性、巨人や小人、さらには引退した白人船員を黒く塗り、作り物の言語を話させて「野蛮なズールー族」と称して舞台に上げるなど、さまざまな出し物があった。

また「小人の一家」として宣伝したものは、実際には二人の男と借りてきた赤ん坊で構成されていた。ノーマンはロンドンやノッティンガムでいくつもの店を経営し、イギリス各地で巡回ショーを行っていた。

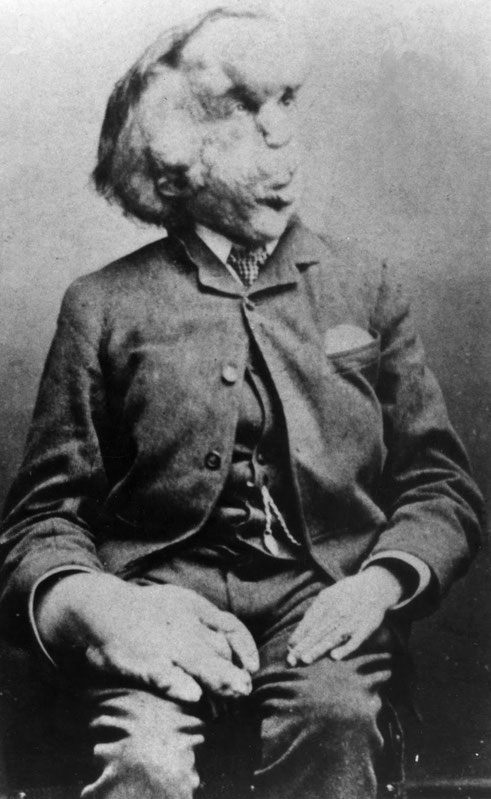

最も有名なのは、1884年にレスター出身の青年ジョゼフ・メリック、通称「エレファント・マン」と出会ったことである。メリックは重度の奇形を抱えており、ロンドンに到着するとノーマンのもとに預けられた。ノーマンは当初、その外見に衝撃を受け、展示することに躊躇したが、最終的にはホワイトチャペル・ロード123番地にあった自らのペニー・ガフ(安価な見世物小屋)でメリックを公開した。

その場所はロンドン病院の向かいにあったため、医学生や医師たちが見物に訪れた。その中には若き外科医フレデリック・トリーヴスもおり、彼はメリックを病院へ連れて行き、診察させる手配を行った。エレファント・マンの展示は、メリックの生涯や症状を記したパンフレットの売り上げもあって、まずまずの成功を収めた。

しかし当時すでに世論はフリークショーに批判的になり始めており、「人間の奇異を見世物にする」ことは不快なものとみなされつつあった。ノーマンとともに過ごしたのは数週間にすぎず、警察によってエレファント・マンの展示は閉鎖され、二人は袂を分かった。その後、トリーヴスの手配でメリックはロンドン病院に住むことになり、1890年に亡くなるまでそこで生活を送った。

1923年、トリーヴスが著した回想録『エレファント・マンとその他の回想』によって、ノーマンは「酒浸りで、メリックを冷酷に搾取した人物」として悪名を広めた。これに対しノーマンは、その年に新聞『ワールズ・フェア』へ反論の手紙を寄せ、自らの自伝でも抗議を行っている。

ノーマンの主張はこうであった──自分はメリックや他の出演者に「生計を立て、独立して生きる手段」を与えたのであり、むしろロンドン病院に入った後のメリックこそ、自らの意思で制御できないまま「展示されるフリーク」として扱われ続けたのだ、と。

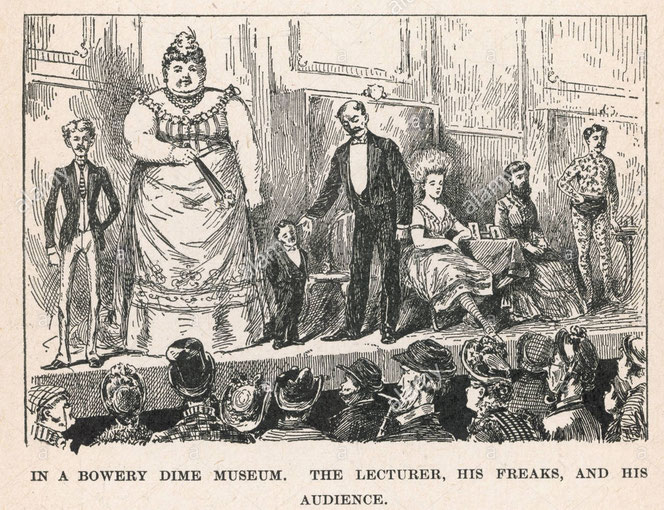

ダイム博物館

フリークショーを見せるもう一つの形態が「ダイム・ミュージアム」であった。ダイム・ミュージアムでは、フリークショーの出演者たちは、さまざまな障害を持つ人々を「教育的展示」として紹介された。

安価な入場料で来場者は、ジオラマ、パノラマ、ジオラマ(地球模型)、コスモラマ(風景透視画)、絵画、遺物、フリークス、剥製、動物見世物、蝋人形館、そして演劇上演に驚嘆した。当時、これほど多様な観客層に訴えかける娯楽は他になかった。

1870年代になるとダイム・ミュージアムは急成長し、1880~90年代に全盛期を迎え、アメリカ全土で展開された。世界で最も多くのダイム・ミュージアムを抱えたのはニューヨーク市であり、そこはドイツ風ビアホール、劇場、屋台、写真館、スタジオ、その他さまざまな娯楽施設が集まる一大エンターテインメント地区を形成し、「ダイム・ミュージアムの都」と呼ばれた。

観客を引きつけるため、宣伝は館の存続に不可欠な要素だった。バナーやポスター、看板で見世物を宣伝し、持ち帰って配れるパンフレットを作り、さらには土産物を販売することで人々を呼び込んだ。

1870年から1900年にかけて、多くのダイム・ミュージアムにおいてフリークショーは中心的な呼び物であり、「人間の奇異」が館内エンターテインメントの王者であった。そこに展示された「人間の異常」は大きく四種類に分類される。

① 生まれつき身体的・精神的な異常を持つ「自然のフリーク」(小人や「ピンヘッド」など)

② 自らの身体を改造して「フリーク」となった人々(刺青を入れた人など)

③ 「奇異な芸」で観客を驚かせた芸人(蛇使いや催眠術師、火を飲む者など)

④ 「非西洋的フリーク」としてエキゾチックな好奇心の対象にされた人々(アフリカ出身と宣伝された「野蛮人」や「人食い人種」など)

である。

多くのダイム・ミュージアムの「好奇の間」には椅子がなく、観客は「教授」と呼ばれる講釈師に導かれて舞台から舞台へと移動させられた。講釈師は司会者として、展示されたフリークたちを誇張を交えた口上で解説し、観客の注意を引き続ける必要があった。

その語り口はカーニバルの呼び込みのように大げさで歪曲され、古典や聖書への言及が散りばめられていた。また、医師や心理学者、自称「行動の専門家」らによる医学的な証言が添えられることもあり、観客が展示内容を「理解した」と思えるように、またショーに権威を与える役割を担っていた。

しかし19世紀末になると、ダイム・ミュージアムの人気は陰りを見せ始める。観客はより多様な娯楽を選べるようになり、サーカスやストリート・フェア、万国博覧会、カーニバル、都市型遊園地といった新しい娯楽が台頭した。これらもまたフリークを展示したが、その魅力と規模はダイム・ミュージアムの観客を奪っていったのである。

サーカス

サーカスとは本来、動物を使った芸や人間による曲芸など、複数の演目から成り立つ総合的な見世物である。その中で、フリークショー、すなわちサイドショーは次第に欠かせない要素として組み込まれるようになった。

最も著名なサイドショーを擁したのは「リングリング・ブラザーズ・アンド・バーナム・アンド・ベイリー・サーカス」である。この巨大サーカスは、アメリカ社会における大衆娯楽の象徴であり、実践と寛容のピークを示す存在でもあった。

1800年代初頭にはすでに奇妙な人間がサーカスに参加し始めていたが、本格的にサイドショーが導入されるのは1870年代以降である。それ以降、サーカスは「奇異な人間」を展示する主要な舞台となっていった。

1876年ごろになると、多くの博物館や小規模なサイドショーも大手サーカスに追随し、同様のパフォーマンスを展開するようになった。1880年までにサイドショーで働く人々の数は増加し、他のエンターテインメントと結びつくことで規模が拡大した。

1890年までには、テントの規模やアトラクションの数が大きくなり、巨大サーカスには必ずといってよいほどサイドショーが併設されるようになった。典型的なサイドショーは12〜15の展示物と楽団を伴い、盛大に観客を惹きつけた。

演奏を担ったバンドには、黒人ミュージシャンやミンストレル・ショー(黒塗りの白人による演芸)、さらにはハワイアン・ダンサーなどが含まれ、観客を呼び込むための音楽とともにテント内に祝祭的な雰囲気を作り出していた。

しかし1920年代後半から1930年代にかけて、アミューズメントパークや映画館、バーレスク・ツアー、ラジオなど新しい娯楽が次々に登場し、サーカスはその影響を受けて次第に衰退していった。

フリークショーの衰退要因

フリークショーは19世紀後半から20世紀初頭にかけて、アメリカの標準的な娯楽文化として親しまれてきた。フリークショーは中産階級の人たちの娯楽として価値があるものであり、また興行側もかなりの利益を出していた。

しかし20世紀に入ると、こうしたフリークショーは次第に衰退していく。20世紀初頭の10年間で人気は低下し始め、かつては興行の中心的存在だったフリークショーも、1940年頃には観客の関心を失い、大衆娯楽の表舞台から姿を消していった。

その理由はいくつかある。まず、医学や科学が進歩し、奇形や障害は「未知の恐怖」ではなく「病理として説明可能なもの」と理解されるようになった。また、倫理観の変化により、障害や人種的差異を見世物とする行為が強く批判されるようになった。さらに、映画やラジオといった新しい娯楽が普及し、より刺激的で洗練されたエンターテインメントに人々が流れていったことも大きな要因である。

こうしてフリークショーは衰退していったが、その遺産は完全に消えたわけではない。ホラー映画やプロレス、サブカルチャーなど、現代の大衆文化の多くの領域に、その痕跡を残し続けている。

そして近年、いわゆる「ネオ・フリークショー」と呼ばれる動きが登場している。これは障害や人種を見世物にするのではなく、タトゥーやボディピアス、サスペンション(肉体吊り下げ)、火を噴くパフォーマンスなど、自らの身体を極限まで拡張し表現する人々によって展開されている。サーカスやバーレスク、アートフェスティバルの一部として行われることも多く、かつての差別的な「見世物」とは異なり、自己表現や芸術表現として再解釈されている点が特徴である。

このように、フリークショーは歴史の中で姿を変えながらも、人間が「異形」に抱く根源的な関心と結びつき、現代においても新たなかたちで蘇り続けているのである。

フリークショーの衰退から映画、ネットムービーへ

20世紀の到来とともに、フリークショーが衰退し、代わりに映画という新しいメディアがフリークスの活躍場となっていく。フリーク・ムービーというジャンルを打ち立てたのが映画『フリークス』の監督で知られるトッド・ブラウニングである。

フリークショー衰退の背景には、映画やTVの影響が大きいが、もっとも大きな衰退の原因は、やはり障害者に対する人権の向上があるだろう。結局フリークショーは「他人の不幸を蜜にして利益を得た間違った娯楽である」とみなされるようになった。

しかしながら、多くの場所でフリークショーは、いまだに人気がある娯楽ジャンルの1つである。たとえば、ケーブルテレビチャンネルの「ザ・ラーニング・チャンネル(TLC)」は、バーナム博物館が過去に利用した手法を踏襲している。同放送局の番組『リトルピープル・ビッグワールド』や『マイ600ポンドライフ』では、奇妙な人間の種を見て、視聴者数を増やしている。

こうした現代のフリークショーに対してはかなりの金額が支払われ、1エピソード平均8,000ドルをもたらしている。

フリークショーは差別か娯楽産業か?

フリークショーは障害者たちの仕事場である

アメリカでは1860年代から「醜悪法(Ugly Laws)」と呼ばれる条例が制定され、「病気を持つ者、手足を失った者、身体を損傷した者、あるいは何らかの形で奇形である者」が公共の場に現れることを禁止した。

これにより、彼らが自立して生活を営むのは困難となったが、展示興行はその例外とされていた。そのため、フリークショーは娯楽の場であると同時に、障害を抱える人々にとっては貴重な雇用の場でもあった。宣伝や運営、出演によって収入を得ることが可能だったのである。

社会保障制度や労災補償が存在しなかった時代、重度の障害を抱える人々にとって、自らを見世物として興行に出演することは生活を支える唯一の手段である場合が多かった。19世紀当時、組織化されたフリークショーに出演することは「物乞いをするよりも生計を立てるための現実的な方法」として認識されていたのである。

中には幸運と才能に恵まれ、興行を通じて安定した生活を送り、セレブリティとして高給を得る者もいた。彼らは曲芸師や奇術師、俳優よりもはるかに高収入を得ることができ、ダイム・ミュージアムのフリークスの出演料は週25ドルから500ドルまで幅があり、講演者やバラエティ芸人よりも高い収入を得ていた。

フリークスは「利益を生む特性を持つ存在」とみなされ、名声と富を手にするチャンスを与えられたのである。フリークショーが最盛期を迎えた時代、小人症の人々にとっては、これが数少ない職業のひとつであった。

多くの学者は、フリークショーの出演者が、その障害を理由に興行師やマネージャーに搾取されていたと指摘している。確かに高額の報酬を得るフリークもいたが、実際には博物館の管理者が出演者の体調や生活を顧みず、利益のために過酷なスケジュールを課すことが多かった。特に人気の高い出演者にとっては、頻繁にショーを行うことでチケットの売上が増えるため、負担はさらに大きかった。

小規模な博物館の経営者に虐待的に扱われる芸人も少なくなく、過酷なスケジュールを強いられたうえに、総収入のごく一部しか手元に残らなかった。ダイム・ミュージアムでは、個々の出演者は通常1〜6週間の契約で雇われていた。平均的な出演者のスケジュールは1日に10〜15回もの公演を含み、週ごとに別の博物館へと移動させられる日々を繰り返していた。

ニューヨークのダイム・ミュージアムに人気のフリークショー出演者がやってくると、彼らは徹底的に働かされ、博物館の利益のために搾取された。たとえば「犬面男」として知られるフェドール・イェフティチェフ(通称ジョジョ)がニューヨークのグローブ・ミュージアムに出演した際、彼のマネージャーは12〜14時間の勤務の中で23回もの公演を組ませたという。

身体的な差異に対する人々の態度の変化は、19世紀末にかけてフリークショーが娯楽として衰退していく大きな要因となった。かつては謎めいた存在とされた奇形や異常が、科学の進歩によって遺伝的変異や病気として説明されるようになると、フリークは恐怖や蔑視の対象ではなく、むしろ同情の対象として見られるようになったのである。

このような理由から、フリークショーを制限する法律も制定された。たとえばミシガン州法では、「科学的目的を除き、奇形の人間や人間の怪物を展示すること」を禁じている。

20世紀初頭になると、映画やテレビが観客の娯楽欲求を満たし始めた。人々は快適な自宅や劇場で、同じような演目や異形を映像で目にすることができるようになり、わざわざフリークを見に料金を払う必要がなくなったのである。映画やテレビはフリークショー衰退の一因であったが、それ以上に大きな要因となったのは障害者の権利運動の高まりだった。多くの人々がフリークショーを「他者の不幸を利用して利益を得る行為」とみなし、道義的に誤ったものだと考えるようになったのである。

19世紀のフリークたちは高い報酬を得ることもあったが、必ずしも良質な生活を享受していたわけではなかった。三本脚の男として知られるフランク・レンティーニは「私を悩ませるのはこの脚そのものではなく、人々の好奇心に満ちた批判的な視線だ」と語っている。

しかしフリークショーが消えた後も、人間の「異形」に対する関心そのものが消えたわけではない。映画やテレビ、のちにはインターネットやSNSにおいても、「普通」とは異なる身体や生き方を持つ人々は依然として強い注目を集めてきた。

現代では「多様性」や「自己表現」として肯定的に語られる一方で、センセーショナルな報道や見世物的な演出によって、かつてのフリークショーと同じ構造が繰り返される場面も少なくない。

つまりフリークショーの衰退は、差別的文化の終焉を意味するだけでなく、私たちが「異形」をどのように表象し、消費し続けているのかを問いかける出来事でもあったのである。

年譜表

1630年代

ラザロ・コロレドとその結合双生児の弟ジョアネス・バプティスタ。弟は兄ラザロの胸骨に付着しており、ヨーロッパを巡業した。

1704–1718年

ピョートル大帝は、現在のロシア・サンクトペテルブルクにあるクンストカンマーに人間の奇異を収集した。

1738年

「ギニアの森で捕らえられた」とされる生き物が展示された。女性で身長は約120センチ、身体は人間と同じだが、頭部はほとんど猿に似ていた。

1739年

ピョートル大帝の姪アンナ・イオアンノヴナは、見世物の奇人たちを行列に加え、ミハイル・アレクセーエヴィチ・ガリツィンと花嫁アヴドーチャ・イヴァノヴナ・ブジェニノワを氷で作られた仮の宮殿へと送り届けた。

1810–1815年

サラ・バートマン(通称「ホッテントット・ヴィーナス」)、コイコイ人の女性がヨーロッパで展示された。

1829–1870年

オリジナルの「シャム双生児」チャンとエン・バンカー兄弟が1829年から公演を始めた。1870年、チャンが脳卒中を患ったため活動を停止。

1842–1883年

チャールズ・シャーウッド・ストラットンが「親指トム将軍」としてフリークショーに登場。成長ホルモン分泌不全性小人症で、1883年に脳卒中を起こし死亡するまで出演を続けた。

1849–1867年

マキシモとバルトラが「古代メキシコ最後のアステカ人」として出演。二人は小頭症で、1867年に互いに結婚して活動をやめた。

1860–1905年

ヒラムとバーニー・デイヴィス兄弟は「ボルネオの野人」として紹介された。二人とも知的障害があり、1905年にヒラムが亡くなったことで活動を終了。

1884年

ジョゼフ・メリックが「エレファント・マン」として、ロンドン東部でトム・ノーマンにより展示された。

1912–1935年

結合双生児のデイジーとヴァイオレット・ヒルトン姉妹が、4歳で出演を開始。1920〜30年代にかけて人気を博し、ダンスや楽器演奏で知られたが、1935年に経済的困難により引退。

1932年

トッド・ブラウニング監督の映画『フリークス』公開。実際のサイドショー出演者が多数出演し、当時は批判を浴びたが、後に再評価され、1962年のカンヌ国際映画祭でも上映された。主演の一部は、かつてフリークショーで育てられたヒルトン姉妹。

1960年

アルバート=アルバータ・カラス(半身が男性、半身が女性という双子)が、ボビー・レイノルズとともにサイドショーツアーに参加。

1991年

ジム・ローズ・サーカスがロラパルーザ・フェスティバルに出演し、新しいパフォーマーの波とジャンルへの再興をもたらす。

1992年

「ロブスター・ボーイ」ことグレイディ・スタイルズがフロリダ州ギブソントンの自宅で銃撃され死亡。

1996年

シカゴのショック・ジョック、マンカウ・ミュラーがユナイテッド・センターで「マンカウズ・フリークショー」を開催。観客は3万人に達し、キャシー・スタイルズと兄グレイディ3世が「ロブスター・ツインズ」として出演。

2000–2010年

ケン・ハークの「ブラザーズ・グリム・サイドショー」がミルウォーキーのサーカス・パレードでデビュー。太った女性や髭女メリンダ・マキシ、タトゥーを全身に施した「ジ・エニグマ」や「カッツェン」などが出演。後年は「ハーフボーイ」ジェシー・スティッチャーや「メキシコの狼少年」チュイ・アセベス、「ストーキング・キャット」などが加わった。2006、2007、2010年には「オズフェスト」にも参加。

2005年

「999アイズ・フリークショー」設立。「アメリカ最後の本物の巡回フリークショー」を自称し、「違いこそ美しい」という理念を掲げた。

2000年〜現在

チェイン・ハルトグレン(芸名:スペース・カウボーイ)。オーストラリアのパフォーマーでありプロデューサー。2000年に「ハッピー・サイドショー」を結成し、後に国際的にツアーを行った。剣の飲み込み、チェーンソー・ジャグリング、矢のキャッチ、テスラコイルによる電気ショーなど極限的な演目で知られ、多数のギネス世界記録を保持。後年は拡張現実を用いたアート作品も制作。

2007年

ウェイン・ショーエンフェルドが「L.A. サーカス・コングレス・オブ・フリークス・アンド・エキゾチックス」を開催。シルク・ドゥ・ソレイユのためにフリークやサイドショー出演者を撮影した。参加者には「ハーフマン」ビル・クイン、「デブ女」パーシラ、「マイティ・ドワーフ」マイク・ムルガ、「野人」ディエギート・エル・ネグリート、その他火喰い師、剣吞み師などが含まれた。

■参考文献

・https://en.wikipedia.org/wiki/Freak_show

・https://ja.wikipedia.org/見世物小屋

・『世紀末倶楽部vol.4 見世物王国』コアマガジン社