サブカルチャー / Subculture

異なる少数文化圏にいる人たち

概要

サブカルチャーとは、社会における「支配的文化(母文化)」の内部に存在し、それとは異なる価値観や行動様式を共有する小集団の文化を指す。

多くのサブカルチャーは都市部で形成され、仲間同士で独自の生活様式や行動規範を築いてきた。その特徴は、とりわけ文化的・政治的・性的な領域において顕著に現れる。こうした集団が母文化から抑圧されることなく共存できる場合、それは社会に一定の寛容さや多元性が備わっていることを示している。

代表的なサブカルチャーには、ヒッピー、パンク、ゴス、バイカーなどがある。また、ロック音楽やクラブカルチャーのように音楽を核とするもの、人種的・性的マイノリティのコミュニティが独自の表現スタイルを生み出す場合もある。

サブカルチャーという概念は、主に社会学や文化研究(カルチュラル・スタディーズ)の領域で発展してきた。とくに1970年代のイギリス・バーミンガム学派は、若者文化を「スタイルを通じた象徴的抵抗」として分析し、以後の議論に大きな影響を与えた。サブカルチャーはしばしばカウンターカルチャーやポップカルチャーと混同されるが、両者は重なり合いつつも異なる概念である。

英語の subculture は日本語で「下位文化」と訳されることが多いが、"sub" には「副」「準」「派生」「周縁」といった含意もある。そのため「下位文化」とだけ理解するのは不十分であり、支配文化に対して並存・補完する文化と捉える方が適切である。

日本において「サブカルチャー」という語が広く使われるようになったのは1980年代で、当初は都市部の特定世代の若者が享受する表現スタイルやコンテンツを指していた。ところが21世紀以降、この言葉は主にアニメ、漫画、ゲーム、アイドル、J-POPといったポップカルチャー全般を総称するものとして使われるようになり、本来の意味である「少数派文化」を指す用例は少なくなっている。

重要ポイント

-

サブカルチャー=支配的文化と異なる小集団文化

-

学術的には「スタイルを通じた抵抗」として研究

-

日本では本来の意味よりポップカルチャー全般を指す語へ変化

定義・サブカルチャーとは何か

オックスフォード英語辞典では、サブカルチャーを「支配的文化(マジョリティ文化)の信念や価値観と異なる集団文化」と定義している。

1950年、社会学者デイヴィッド・リースマンはサブカルチャーとマジョリティを区別し、『孤独な群衆』の中で「無抵抗に商業文化を受け入れる多数派」に対し、「少数派のスタイルを積極的に追求し、既存の価値観に対抗する人々」をサブカルチャーと位置づけた。

イギリスの社会学者ディック・ヘブディジは、1979年の著作『Subculture: The Meaning of Style』で、戦後イギリスの若者文化を分析し、サブカルチャーの意義を「支配的文化の秩序を転倒させる象徴的実践」と定義した。また、ヘブディッジは、サブカルチャーが社会的規範によって疎外されていると感じる志を同じくする個人を結びつけ、彼らにアイデンティティの感覚を育むことを可能にすると主張した。

サブカルチャーはまた、社会の「正常」とされる価値観に対する批判的視座を提供する役割を持つ。その存在が許容されるとき、それは社会の寛容さや多元性のあらわれといえる。

1995年、サラ・ソーントンはブルデューの文化資本論を援用し、「サブカルチュラル・キャピタル」という概念を提唱した。これは音楽やファッション、知識などが特定の集団内で権威や差異化の源泉となることを指す。

2007年、ケン・ゲルダーはカウンターカルチャーとサブカルチャーを区別すべきだと述べ、サブカルチャーの特徴を六つに整理した。すなわち、

(1)労働や職業倫理に否定的であること

(2)階級や社会的地位に対する反感

(3)資産よりも活動の場(ストリート、クラブ、アートなど)を重視すること

(4)家族や国民国家よりもネットワークを重視すること

(5)過剰で誇張された様式を好むこと

(6)日常生活や大衆的娯楽を拒否する姿勢

である。

また、社会学者G.A.ファインやシェリル・クラインマンは1979年の調査において、サブカルチャーは芸術・ふるまい・規範・価値観を生み出すことで成員の結びつきを強化し、潜在的に新たな仲間を引き込む作用を持つと論じた。

サブカルチャーに関する研究の歴史

アメリカ「シカゴ学派」とイギリスの「カルチュラル・スタディーズ」

「subculture」という語は19世紀末から英語に存在していたが、20世紀初頭のアメリカ社会学において理論的に用いられるようになった。

とりわけシカゴ大学社会学部を中心とする「シカゴ学派」は、大都市における移民集団や人種的コミュニティ、非行少年や渡り労働者の文化などを研究対象とし、その成果がサブカルチャー概念の社会学的ルーツとなった。

戦後のイギリスでは、こうしたアメリカ都市社会学に対抗し、カルチュラル・スタディーズにおいて若者文化研究が展開された。1964年に設立されたバーミンガム大学現代文化研究所(CCCS)はその拠点であり、初代所長リチャード・ホガート、のちにスチュアート・ホールを中心に研究が進められた。

そこでは労働者階級の若者を中心に、1950年代のテディ・ボーイズ、1960年代のモッズやロッカーズ、スキンヘッズ、1970年代のパンクスといった「ユース・サブカルチャー」が分析対象となり、文化研究における重要な概念として位置づけられた。

サブカルチャー研究の国際的な基盤は、このアメリカのシカゴ学派とイギリスのカルチュラル・スタディーズの成果にあり、両者をいかに関連づけ、そこからどのような理論的展望を得るかが長く議論の焦点となってきた。

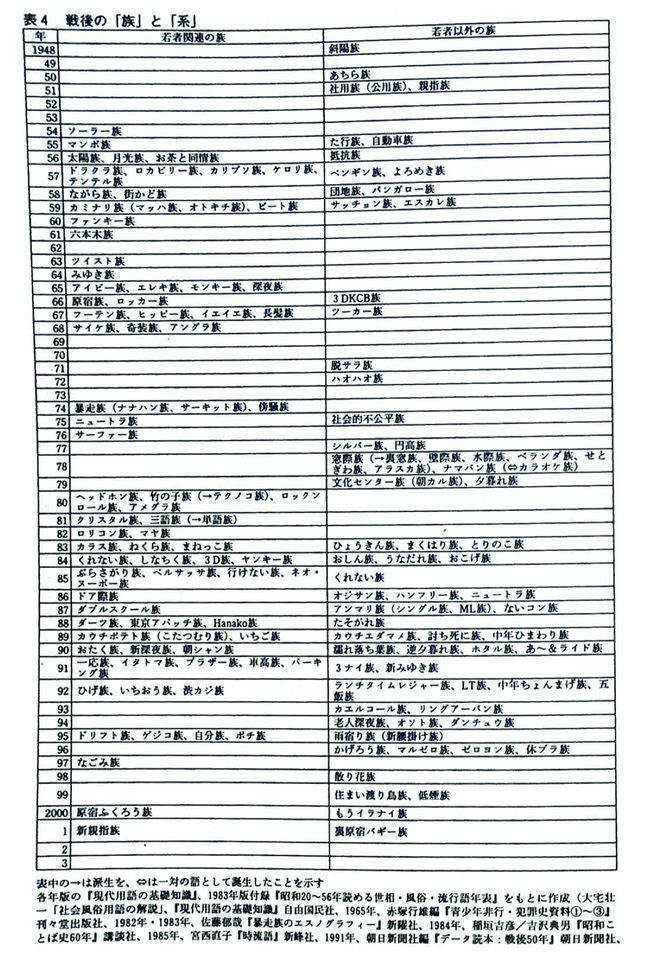

一方、日本においては欧米社会学の文脈に即したサブカルチャー研究は十分に蓄積されておらず、難波功士『族の系譜学』のような例がある程度である。

社会学者やジャーナリストによる紹介も散発的にとどまり、むしろアニメや漫画、エヴァンゲリオンや初音ミクのようなコンテンツを通じて現代社会を分析する研究が主流となっている。そのため、コンテンツ受容の周囲に形成されるファン集団や「族」としての社会的実態に焦点を当てた研究は限られている。

ヘブディッジによるサブカルチャー理論

サブカルチャーの特徴

『サブカルチャー:スタイルの意味』(Subculture: The Meaning of Style, 1979)は、イギリスの社会学者ディック・ヘブディッジによる著作であり、戦後の労働者階級の若者文化における反抗の様式を分析したものである。

ヘブディッジ(1951年生まれ)は、バーミンガム大学の現代文化研究センター(CCCS)に所属し、スチュアート・ホールの指導のもと研究を行った。

彼の理論はカルチュラル・スタディーズの議論に基づきつつ、リチャード・ホガート、レイモンド・ウィリアムズといった文化研究の先駆者、さらにマルクス主義理論家のルイ・アルチュセール、アントニオ・グラムシ、ベルトルト・ブレヒト、都市社会学者アルバート・コーエン、ウィリアム・F・ホワイト、また構造主義やポスト構造主義の思想家であるロラン・バルト、ジュリア・クリステヴァ、クロード・レヴィ=ストロース、ジャック・ラカンらの理論を参照している。

本書では、テディ・ボーイズ、モッズ、ロッカーズ、スキンヘッズ、パンクといった若者のサブカルチャーに焦点を当て、それらがどのように「スタイル」を通じて象徴的な抵抗を表現したかが論じられる。

ヘブディッジによれば、いずれのサブカルチャーにおいても、ファッション・音楽・ダンス・化粧・言語・装飾など複数の要素が結びつき、独自のスタイルを形成する点に共通性がある。

また、サブカルチャーのメンバーたちは、特定のファッション、音楽、髪型、行動様式、スラングなどを共有することで、互いに仲間であることを可視化し合う。この「スタイル」が、支配的文化への挑戦や差異化の手段となるのである。

サブカルチャーの発生原因

ヘブディッジは、サブカルチャーの発生要因として、歴史的背景や階級的条件、経済状況、そしてマスメディア環境などが密接に関わっていると論じる。

たとえば、白人労働者階級の若者によるパンクと、黒人移民コミュニティに根ざしたレゲエ文化は、一見すると異質に見える。しかし両者には「支配的な国家的シンボルや権威に対する否定」という共通テーマが存在するとヘブディッジは指摘し、その文化的な連関を本書で論証している。

さらに彼によれば、サブカルチャーは一般に同様のプロセスをたどる。まず「抵抗」として登場し、次に社会から「逸脱」や「脅威」と見なされて否定的反応を受ける。そして集団が大きくなると、やがて実業家がその文化や音楽をビジネスチャンスとして利用しはじめ、ファッションや音楽などの象徴的スタイルは大衆市場に取り込まれる。最終的には「反抗的」「破壊的」「過激」といった要素さえもメインストリーム文化の一部として商品化され、サブカルチャーはマジョリティ市場に吸収されることでその死を迎える。

この過程を経ると、特定のファッションをしているからといって、その人物が本当にそのサブカルチャーに属しているかどうかを判別するのは難しくなる。特に音楽を基盤としたサブカルチャーはこの傾向が強く、ジャズ、ゴス、パンク、ヒップホップ、レイブといった文化は短期間で大衆文化に飲み込まれた典型例である。

一方で、一部のサブカルチャーはファッションや音楽などスタイル偏重の傾向を修正あるいは拒否し、商業的搾取に対抗するためにイデオロギー主義を採用し、メンバーに対して強い同調圧力を課すこともある。

アーバン・トライブ(都市部族)

サブカルチャーと近い言葉にアーバン・トライブという言葉がある。

1985年フランスの社会学者マフェゾリ,Mは「アーバン・トライブ(都市部族)」という言葉を作り、1988年に『部族の時代:大衆社会における個人主義の衰退』という本を出版し、話題になった。

マフェゾリによると、アーバン・トライブとは都市部で共通の趣味を共有する少数グループのことを指し、これら都市部に潜む小さなグループのメンバーは、皆同様の世界観、ファッション、行動パターンを持つ傾向があるという。パンクは典型的なアーバン・トライブの1つであると主張している。

アーバン・トライブは共通の利益集団に集まり、伝統的な家族構造の代わる都市生活を楽しむ25〜45歳の独身者であるという。

セックス・サブカルチャー

1960年代のセックス・ボリューションは、特にヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、白人が居住する南アフリカの都市部において、確立されてきた性、および性的規範の文化的拒絶を導くきっかけとなった。

性的分野における許容性の高い環境は、セクシャル・サブカルチャー人口の拡大をもたらし、規範に基づかない文化的表現をも生み出した。

ほかのサブカルチャーと同様に、セクシャル・サブカルチャーもまたメインストリームと自身らを区別するため、特有のファッションやふるまいを採用しはじめた。

特に同性愛者は20世紀において最大のセクシャル・サブカルチャーとみなされており、ゲイ・カルチャーを通じて自己表現をしている。

21世紀になり同性愛がますます一般社会に受容されるようになると、ゲイ・カルチャーはもはや世界中の多くの場所でサブカルチャーと考えられていないものの、レザー・フェチ、ベア、デブ専のような一部のゲイ・カルチャーはゲイ・カルチャー内でサブカルチャー的な要素をかたどっている。

日本のサブカルチャーと海外の違い

日本では1960年代に世界的なカウンターカルチャー、アンダーグラウンド・カルチャー、女性解放運動の影響を受け、こうしたカルチャーや運動と関連する文化全般を「サブカルチャー」の語に収斂していった。

旧来のハイカルチャーとも大衆文化とも異なる、都会の特定の世代の若者向けの表現の様式ないしコンテンツを指す言葉として「サブカルチャー」と表記されるようになった。テレビ・ラジオ番組、ロック、フォーク、アニメ、漫画、ニューシネマ、ヴィジュアル雑誌、ファッションなどがおもなコンテンツである。

1990年になってから、アカデミズムにおいてカルチュラル・スラディーズの紹介も進み、その影響を多少なりとも影響を受けたユース・サブカルチャーズ研究も進みはじめた。クラブ、レイブ、ゴス、暴走族などがそうである。

サブカルチャー系統

・アフロフューチャーリズム

・スポッティング

・アナーコパンク

・アニメオタク

・BDSM

・ビート・ジェネレーション・ビートニク

・バイカー

・ビルズ

・バイオパンク

・ボディビルディング

・ボヘミアニズム

・暴走族

・ブロウニー

・カコフォニー・ソサイエティ

・カジュアル

・チョンガ

・コスプレ

・キュービング

・サイバーゴス

・ダークカルチャー

・デッドヘッド

・ろう文化

・デモシーン

・ディーゼルパンク

・エモ

・ファンダム

・フリークシーン

・ファーリー・ファンダム

・フューチャリズム

・ゲーマー

・グラムロック

・ゴシックロリータ

・ゴス

・グリーサー

・ガターパンク

・ハッカー

・ハードコア・パンク

・ハードライン

・ヘビーメタル

・ハイカルチャー

・ヒップホップ

・ヒッピー

・ヒップスター

・ハイプビースト

・インダストリアル

・インセル

・ジャガロ

・モダン・ジャグリング・カルチャー

・ジョック

・ジャングル

・K-POP

・ラッドカルチャー

・サップ

・レザーフェティシズム

・メイカーズムーブメント

・マンガス

・メタルコア

・ミリタリー・ブラット

・モッド

・ネオ・ビクトリアン

・ナード

・ニュー・ロマンティック

・ノーザン・ソウル

・ヌーディズム

・オタク

・Otherkin

・パチューコ

・古着

・ポケモン

・サヴァイヴァリズム

・プレピー

・サイケデリア

・パンク

・クィア

・ラガレ

・鉄道ファン

・レイブ

・ライオット・ガール

・リベット

・ロカビリー

・ロッカーズ

・ロールプレイングゲーマー

・ルードボーイ

・SFファン

・スクーターボーイ

・スカウティング

・スケート・パンク

・スキンヘッド

・ソウルボーイ

・スチームパンク

・Stilyagi

・ストレート・エッジ

・サーフカルチャー

・Swingjugend

・スワッピング

・ティーニーボッパー

・テディーボーイ

・ヴァンパイア・ライフスタイル

・ビデオゲームカルチャー

・ワレズシーン

・ウィーアブー

・ザズー